En périodes chaudes, la soif devient plus fréquente. Qui n’a jamais entendu que la sensation de soif signale déjà une déshydratation avancée ? Qu’il faut boire minimum 2 litres d’eau par jour pour rester en bonne santé ?

Boire, c’est une fonction essentielle pour le bon fonctionnement de l’organisme. Mais qu’est-ce que cela signifie ?

La balance hydrique, un équilibre quotidien

Une boisson est avant tout un liquide nutritif que l’on consomme pour se désaltérer, mais aussi pour le plaisir.

À l’image de la balance énergétique qui régule les apports et dépenses caloriques, le corps gère une balance hydrique avec les pertes et les apports en eau.

Comme vous le savez sûrement, notre corps est constitué d’environ 60 % d’eau. Chaque jour, l’eau s’échappe naturellement par les urines, les selles, la transpiration et la perspiration. Ce sont des microgouttelettes à la surface de la peau issues de la respiration cellulaire.

Ces pertes s’intensifient en cas d’activité physique ou de chaleur intense. Elles doivent être compensées pour éviter un déséquilibre, sous peine d’impacter la thermorégulation, les fonctions cognitives ou la digestion.

L’ANSES recommande un apport de 2 à 2,5 litres d’eau par jour chez l’adulte, incluant eau de boisson et eau contenue dans les aliments.

Les sources de l’hydratation : alimentation et boissons

L’eau est présente dans la plupart des aliments. Les fruits peuvent en contenir jusqu’à 90 %, la viande 70 % et le yaourt près de 87 %. Cela contribue à l’hydratation quotidienne, mais ne suffit pas à couvrir les pertes.

C’est pourquoi l’eau de boisson, qui devrait représenter au moins 50 % des apports, est indispensable. Elle peut provenir de diverses sources :

- L’eau du robinet est régulièrement contrôlée et sa composition varie selon la région.

- L’eau minérale naturelle, issue d’une nappe souterraine protégée, a une composition stable en minéraux et peut revendiquer des effets santé. Certaines, comme Hépar® ou Evian®, sont recommandées dans des situations particulières.

- L’eau de source a une origine souterraine similaire, mais sa composition n’est pas constante, ce qui limite les allégations santé.

À côté de ces eaux, les boissons toniques comme le café, le thé ou les boissons énergétiques contiennent de l’eau, mais aussi des substances stimulantes à consommer avec modération.

Enfin, les jus de fruits, bouillons, potages ou jus de légumes peuvent contribuer à l’hydratation. Leur teneur en sucre ou en sel nécessite cependant une consommation raisonnée.

Le mécanisme de la soif : un régulateur fiable mais incomplet

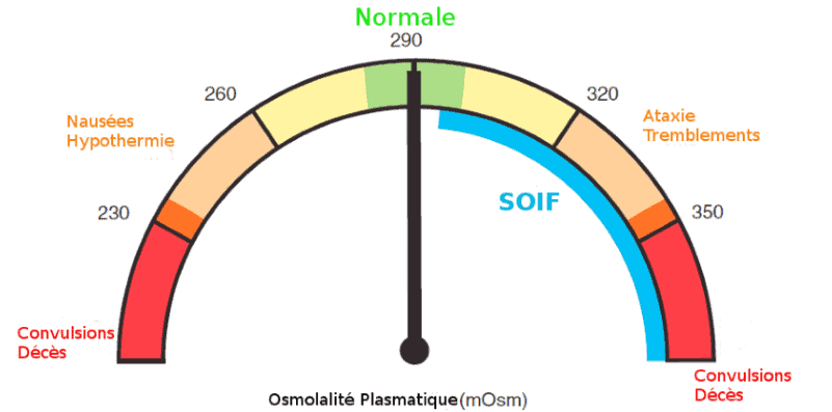

La sensation de soif est déclenchée par une élévation de l’osmolalité plasmatique, c’est-à-dire la concentration en solutés dans le plasma sanguin.

Ce signal, interprété par l’hypothalamus présent dans le cerveau, pousse à boire pour rétablir l’équilibre.

Contrairement à une idée reçue, à 294 mOsm/L reste normal. Elle ne signale pas nécessairement une déshydratation, mais plutôt un besoin en train de s’installer. Par contre, on considère que vous êtes déshydratés, donc perdu trop d’eau lorsque votre osmolalité plasmatique atteint 302 mOsm/L.

Donc nous ne sommes pas déshydratés avant d’avoir soif.

Boire plus que nécessaire n’apporte pas de bénéfice (au même titre que le surplus d’autres nutriments comme les protéines). L’eau en excès est simplement éliminée par les reins. Au-delà de 10 litres par jour, elle peut même être mortelle.

Certaines populations doivent cependant être vigilantes. Chez les personnes âgées, le mécanisme de la soif s’atténue, rendant plus difficile l’autorégulation hydrique. Les enfants, tout comme les sportifs, présentent également des besoins accrus.

Dans ces cas, mieux vaut instaurer une routine de boisson régulière plutôt que de se fier uniquement à la sensation de soif.

La place des boissons sucrées et l’alcool dans tout ça ?

Les jus, sodas ou boissons alcoolisées contiennent de l’eau, mais n’apportent pas les mêmes bénéfices que l’eau pure. Leur consommation doit rester modérée en raison de leur teneur en sucres, additifs ou alcool. L’eau reste donc la boisson de référence

Les boissons dites « énergisantes » ne doivent pas être confondues avec celles conçues pour l’effort.

Riches en caféine, taurine et autres stimulants, elles présentent des risques cardiovasculaires (douleurs thoraciques, tachycardie, hypertension…), mais aussi psycho-comportementaux ou neurologiques (anxiété, irritabilité, hallucinations, convulsions…).

La vigilance est de mise, surtout lorsqu’elles sont combinées à l’alcool ou consommées lors d’une activité physique.

Ainsi, l’hydratation repose sur un équilibre entre apports et pertes. L’eau reste l’option la plus sûre et la plus bénéfique, à condition de l’adapter à ses besoins réels.

En période de chaleur, la vigilance s’impose plus que jamais, notamment pour certaines populations. Comprendre les mécanismes de l’hydratation, connaître les sources d’eau et leurs qualités, c’est faire un choix éclairé pour sa santé.

Diététicienne-nutritionniste diplômée et actuellement en 3e année d’école de commerce spécialisée en Food Business, Enora Bachelot aime faire le lien entre les données scientifiques issues d’organismes de référence et les innovations du secteur agroalimentaire. Curieuse de nature, elle cherche à comprendre ce qui se cache derrière les évolutions des comportements alimentaires. C’est pourquoi elle décrypte ici les grandes tendances pour mieux nourrir le monde de demain. Voir son profil Linkedin.

Diététicienne-nutritionniste diplômée et actuellement en 3e année d’école de commerce spécialisée en Food Business, Enora Bachelot aime faire le lien entre les données scientifiques issues d’organismes de référence et les innovations du secteur agroalimentaire. Curieuse de nature, elle cherche à comprendre ce qui se cache derrière les évolutions des comportements alimentaires. C’est pourquoi elle décrypte ici les grandes tendances pour mieux nourrir le monde de demain. Voir son profil Linkedin.

Source : ANSES – rapport d’expertise collective novembre 2016