Depuis l’Antiquité, l’huile d’olive occupe une place importante dans notre alimentation. Symbole de paix chez les Grecs et de prospérité chez les Romains, elle reste aujourd’hui un marqueur de la cuisine méditerranéenne.

Pourtant, elle est entourée de nombreuses idées reçues. Vous avez peut-être déjà entendu : « L’huile d’olive, c’est du bon gras ! », « Ne la faites jamais chauffer ! », « Elle n’est bonne que crue ! » ou « Cette huile est chère ! ».

Alors, l’huile d’olive est-elle vraiment bénéfique ? Peut‑on l’utiliser en cuisine sans danger ? À quelle quantité se limiter dans notre quotidien ? Comment est-elle fabriquée ? Et pourquoi certains flacons atteignent-ils des prix comparables à ceux des grands crus ?

L’huile d’olive : définition, caractéristiques et intérêt de consommation

Les huiles alimentaires végétales sont les produits obtenus par pression de graines ou de fruits oléagineux (ex : olive, noix …).

D’un point de vue culinaire, elles constituent un élément de base servant à assaisonner, émulsifier, rôtir, braiser ou frire des aliments.

L’huile d’olive, quant à elle, est issue du fruit de l’olivier et fait partie des matières grasses dites « ajoutées », car elle n’est pas présente telle quelle dans les aliments bruts, mais obtenue par extraction.

Elle est particulièrement riche en oméga-9 (environ 75%). Ces graisses sont dites bénéfiques car elles contribuent à réduire le « mauvais » cholestérol (LDL cholestérol) tout en augmentant le « bon » cholestérol (HDL cholestérol).

De ce fait, elles participent à la prévention des maladies cardiovasculaires.

Contrairement à une idée reçue, l’huile d’olive supporte bien la cuisson. Son point de fumée, c’est-à-dire la température à partir de laquelle une matière grasse commence à se dégrader, (produisant fumée et composés nocifs) se situe autour de 220 °C.

Ce seuil élevé, lié à sa richesse en oméga-9, permet de l’utiliser en cuisson douce ou modérée (poêle, four, mijoté) sans altérer ses qualités nutritionnelles ni développer de goûts désagréables.

D’après une étude publiée en 2022 par MDPI, l’oméga 9 contribue également à protéger les cellules du stress oxydatif.

Une autre synthèse de travaux parue en 2023 confirme également son effet anti-inflammatoire en limitant la production de molécules déclenchant l’inflammation et en contribuant indirectement à un microbiote intestinal plus équilibré (cf. article précédent : « Du labo à nos rayons : le microbiote intestinal, nouveau terrain de jeu de l’agroalimentaire »).

L’huile d’olive contient également des molécules antioxydantes qui protègent de l’oxydation des graisses, qu’on appelle des polyphénols et de la vitamine E. Cette vitamine soluble dans les graisses est antioxydante et participe à la fluidité sanguine.

En plus des oméga 9, l’huile d’olive apporte aussi, en plus petites quantités, des oméga 6 et oméga 3. Ces acides gras sont dits « essentiels » car notre organisme ne sait pas les fabriquer.

Ils doivent donc être apportés par l’alimentation. Ils interviennent dans des fonctions vitales comme l’activation du système immunitaire et la réponse inflammatoire, la coagulation sanguine ou encore le développement et le fonctionnement du cerveau.

Si l’huile d’olive n’en est pas la source la plus riche, d’autres aliments comme les poissons gras ou certaines graines en contiennent plus. Ce sujet sera développé dans un prochain article.

En France, le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande que les huiles végétales représentent plus de 50 % des matières grasses consommées. La quantité totale conseillée est de 30 à 50 g par jour, en variant les sources : colza et noix pour l’assaisonnement de crudités, et huile d’olive pour la cuisson.

Du fruit au flacon : quel est le procédé d’extraction ?

1. La récolte : Les olives sont cueillies à maturité : soit manuellement (méthode plus coûteuse) ou par des procédés mécanisés. Les olives doivent être entières, non abîmées et rapidement transportées au moulin pour préserver la qualité aromatique et éviter une oxydation précoce.

2. Le nettoyage : Les olives passent dans des machines qui retirent feuilles, branches et poussières, puis elles sont lavées à l’eau claire. Cette étape élimine les corps étrangers qui pourraient altérer la qualité ou encrasser la chaîne.

Des pratiques européennes recommandent même d’optimiser/ réduire le lavage en amont via la coopération avec les agriculteurs (propreté des bennes, tri), afin d’économiser l’eau sans compromis de qualité.

3. Le broyage : Les fruits entiers (pulpe + noyau) sont écrasés pour former une pâte homogène. Les moulins utilisent aujourd’hui des broyeurs mécaniques qui brisent les cellules de la pulpe et libèrent les microgouttes d’huile ; les meules de pierre existent encore mais sont minoritaires.

4. Le malaxage : La pâte est brassée lentement pour permettre aux microgouttes d’huile de se réunir (= coalescence), tout en contrôlant la température afin de préserver les arômes et la composition nutritionnelle. En pratique, la durée est entre 20 et 40 minutes mais cela varie selon la variété et la texture de la pâte.

Pour les huiles d’olive de grande qualité, le processus du malaxage à l’extraction doit être réalisé par des moyens mécaniques et à une température qui ne dépasse pas 27 °C.

Ce seuil permet de revendiquer la mention « extraction à froid » selon le règlement (UE) n° 1019/2002, qui exige que toutes les étapes de l’extraction soient effectuées à une température inférieure ou égale à 27°C. Ce procédé préserve les nutriments évoqués précédemment et les propriétés organoleptiques du produit (couleur, goût, odeur …).

Pour les huiles plus standards ou destinées à un usage industriel, on peut porter la température à 29–30 °C pour améliorer le rendement d’extraction en huile.

5. Extraction à froid : Après malaxage, on sépare l’huile du reste de la pâte par centrifugation (procédé le plus courant aujourd’hui) ou par pressage (plus traditionnel).

On distingue deux façons principales de séparer l’huile après le malaxage :

- la méthode « trois phases », qui donne d’un côté l’huile, de l’autre l’eau végétale et les résidus solides (appelés grignons)

- la méthode « deux phases », qui produit de l’huile et des grignons plus humides, en ajoutant moins d’eau et en générant moins de rejets.

6. Décantation et filtration : À la sortie du centrifuge, l’huile d’olive est consommable, mais elle contient encore des particules fines et de l’eau résiduelle, ce qui lui donne un aspect trouble. L’huile est clarifiée par décantation (repos dans des cuves en inox) ou par filtration.

Cette méthode est plus rapide et plus stable microbiologiquement pour l’industrie. Cependant, une filtration trop poussée peut légèrement adoucir le profil aromatique.

Des producteurs proposent donc des cuvées non filtrées, à consommer plus vite. Ces choix de finition influencent la stabilité et la limpidité de l’huile.

7. Stockage et conditionnement : L’huile est stockée dans des cuves inox à température contrôlée, à l’abri de la lumière et de l’air. Elle est ensuite embouteillée dans des contenants opaques ou teintés, pour préserver ses qualités.

La réglementation européenne encadre strictement les catégories en prenant en compte le taux d’acidité : par exemple, pour une huile d’olive extra-vierge, il doit être inférieur à 0,8 %.

Plus ce taux est bas, plus l’huile est généralement issue de fruits matures et d’un processus rapide et soigné, ce qui se traduit par une meilleure conservation des arômes.

L’Union européenne est le premier producteur, consommateur et exportateur mondial d’huile d’olive.

Elle représente 67 % de la production mondiale et 53 % de la consommation mondiale. Elle compte 4 millions d’hectares d’oliviers, répartis entre cultures traditionnelles, intensives et super intensives dans les pays méditerranéens.

L’Italie et l’Espagne sont les plus gros consommateurs de l’UE avec environ 500 000 tonnes par an chacune, tandis que la Grèce détient le record de consommation par habitant avec 12 kg par an et par personne.

Pour répondre à cette demande, les industriels investissent dans des équipements modernes permettant de traiter de gros volumes tout en respectant les critères d’extraction à froid.

La température y est surveillée en permanence pour préserver les arômes et la qualité nutritionnelle, et certaines installations utilisent de l’azote afin de limiter le contact de l’huile avec l’oxygène au moment de sa transformation. Cela permet de conserver ses arômes.

Ces ateliers appliquent des protocoles qualité stricts (HACCP, réglementation européenne sur les caractéristiques et l’étiquetage) pour garantir que chaque lot conserve le même niveau de qualité, condition essentielle pour l’export.

Enfin, ils collaborent avec des coopératives et des producteurs locaux ce qui assure des volumes réguliers, une réelle traçabilité et un soutien de l’économie locale.

Un positionnement de plus en plus haut de gamme

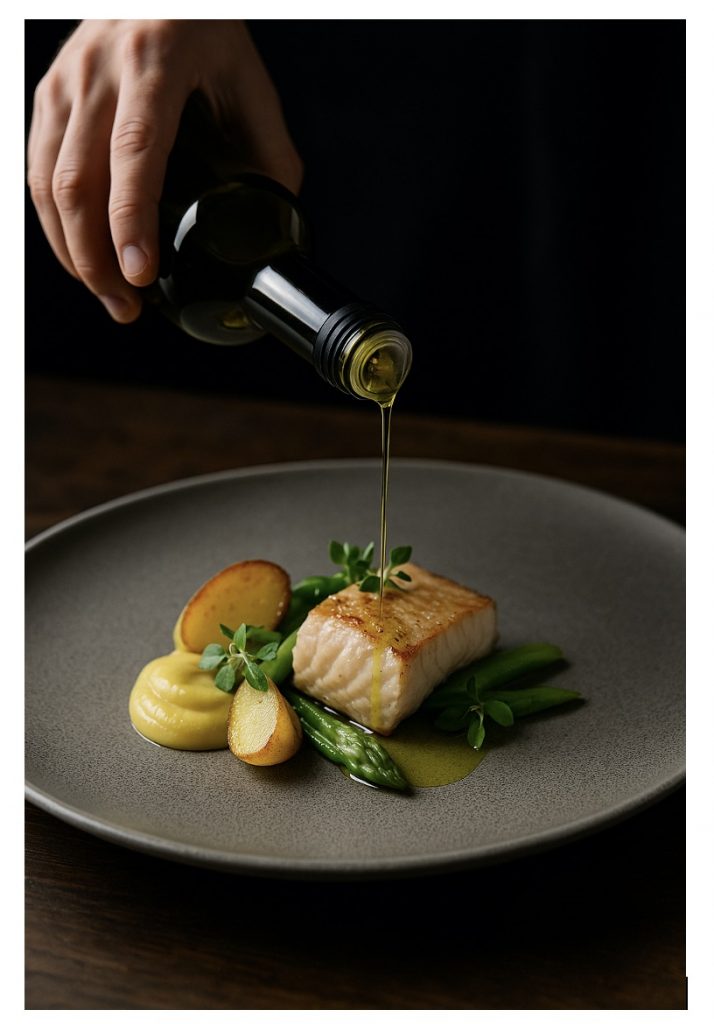

Aujourd’hui, l’huile d’olive extra-vierge s’impose comme un produit d’exception, invitée sur les tables des plus grands chefs. Apportant une nouvelle texture, elle renforce le goût des aliments et augmente le plaisir de dégustation.

Plus qu’un simple ingrédient, elle devient le cœur d’expériences gastronomiques où s’expriment tous les codes du luxe :

- La rareté et le terroir : Les producteurs cherchent à valoriser la rareté et à renforcer la valeur perçue : une production limitée, produites localement dans de petites exploitations.

- Un savoir-faire artisanal : La récolte manuelle, la sélection des olives et la transformation dès l’arrivée au moulin permettent de préserver la qualité du produit. Ce sont des éléments qui deviennent des arguments commerciaux, portés par le storytelling des producteurs !

- La sensorialité : Ces huiles se distinguent par une palette aromatique dense. Ces qualités se rapprochent de la dégustation de celle des grands crus viticoles, ce qui renforce la perception de produit de luxe.

- Les normes d’hygiène et de qualité : Les labels AOP, IGP, ou bio garantissent l’origine et le savoir-faire. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes assure également la fiabilité des étiquetages, indispensable pour protéger le consommateur contre les fraudes et maintenir la crédibilité du positionnement.

- Le packaging : les flacons ont une esthétique soignée : matériaux nobles, éditions limitées ou numérotées. L’emballage est pensé pour être admiré.

- Les millésimes : Comme les vins, certaines huiles sont vendues par millésimes : chaque récolte a un profil aromatique unique, ce qui crée une valeur émotionnelle.

- Des expériences de dégustation immersives : Des ateliers de dégustation, visites de moulins, accords mets-huile … permettent au consommateur de vivre une expérience sensorielle complète et de renforcer le lien avec le produit.

Ces différents éléments expliquent les chiffres en croissance de ce marché. Selon le cabinet Proficient Market Insights, le marché mondial de l’huile d’olive haut de gamme est estimé à 1,09 milliard de dollars en 2024 et pourrait atteindre 2 milliards en 2033.

L’ensemble de la filière mondiale dépassera 34 milliards de dollars en 2030, porté par la demande pour des produits sains et la tendance du bien-manger.

Ainsi, l’huile d’olive apporte des graisses de bonne qualité, antioxydants et vitamines bénéfiques à notre santé. Derrière chaque bouteille se cache un savoir-faire, depuis la récolte jusqu’à l’extraction. L’industrie a su moderniser cette tradition tout en respectant les normes d’hygiène et de qualité.

Le marketing, lui, met en valeur le produit et l’installe aux côtés des grands crus, en jouant sur les codes du luxe. Il joue donc un rôle clé, qu’il s’agisse de l’industrie, des producteurs ou des consommateurs, en influençant la valeur perçue du produit et sa visibilité sur le marché.

Diététicienne-nutritionniste diplômée et actuellement en 3e année d’école de commerce spécialisée en Food Business, Enora Bachelot aime faire le lien entre les données scientifiques issues d’organismes de référence et les innovations du secteur agroalimentaire. Curieuse de nature, elle cherche à comprendre ce qui se cache derrière les évolutions des comportements alimentaires. C’est pourquoi elle décrypte ici les grandes tendances pour mieux nourrir le monde de demain. Voir son profil Linkedin.

Diététicienne-nutritionniste diplômée et actuellement en 3e année d’école de commerce spécialisée en Food Business, Enora Bachelot aime faire le lien entre les données scientifiques issues d’organismes de référence et les innovations du secteur agroalimentaire. Curieuse de nature, elle cherche à comprendre ce qui se cache derrière les évolutions des comportements alimentaires. C’est pourquoi elle décrypte ici les grandes tendances pour mieux nourrir le monde de demain. Voir son profil Linkedin.

Sources : ANSES, INSERM, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Commission Européenne, International Olive Council, Science Direct, Proficient Market Insights, Grand View Research